日本のさくらんぼ生産量の概要

サクランボ(桜桃)の生産量、日本一は山形県です。

2位以降の順位とシェア・推移についても、表とグラフで掲載しています。

※目次から任意の項目にジャンプすることもできます。

※なお、世界の生産量ランキングのページもあります。

関連ページ:【世界】さくらんぼの産地・生産量ランキング

※また、日本の「品種別」栽培面積ランキングのページもあります。

関連ページ:【品種別】サクランボの栽培面積ランキング/シェア

最新ランキングと国内シェア

※「最新」の意味について:農林水産省による主要な野菜・果物の統計の確報が公表されるのは「翌年の12月頃」です。そのため、2020年(令和2年)の生産量については、2021年12月頃の更新になります。

・「さくらんぼ」は、正式には「桜桃(おうとう)」と⾔います。国や県の資料では、基本的に「桜桃」で表記されています。

・⽇本の春の⾵物詩、花⾒で⾒る桜の⽊と祖先は同じものです。野⽣の「さくら」の中から美味しい果実がなるものを選んで品種改良したものが「おうとう」で、反対に花がきれいに咲くものを選んで改良したのが観賞⽤の「さくら」です。

・前者は「佐藤錦」、後者は「ソメイヨシノ」などが有名です。

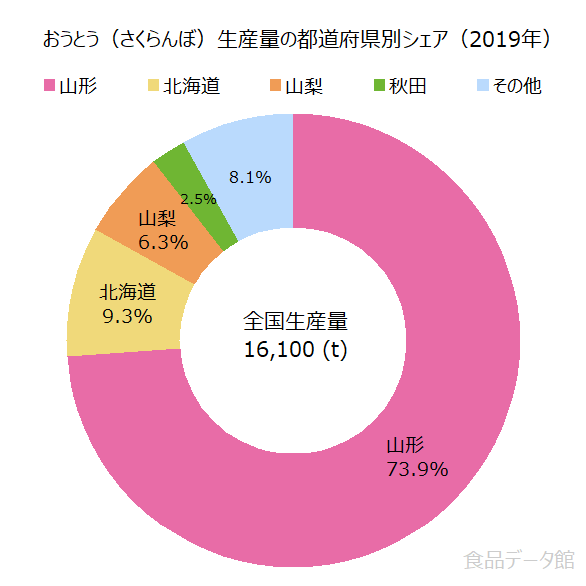

・サクランボ(桜桃)生産量の日本一は山形県で、全国シェアは73.9%です(2019年)。

| 順位 | 都道府県 | 生産量 | シェア(構成比) |

|---|---|---|---|

| – | 全国 | 16,100 (t) | – |

| 1位 | 山形 | 11,900 (t) | 73.9% |

| 2位 | 北海道 | 1,490 (t) | 9.3% |

| 3位 | 山梨 | 1,010 (t) | 6.3% |

| 4位 | 秋田 | 399 (t) | 2.5% |

※都道府県名のクリックで、各都道府県の特産物一覧ページを開きます。

1位:山形県

| 山形 | 順位 | 数値 | 全国シェア |

|---|---|---|---|

| 生産量 | 1位 | 11,900 (t) | 73.9% |

| 結果樹面積 | 1位 | 2,840 (ha) | 65.7% |

・国産サクランボの生産量(収穫量)1位の産地、山形県の年間生産量は11,900 (t)で、全国シェアは73.9%です。

・結果樹面積は1位で、2,840 (ha)です。

⇒これは山形県全体の約0.305%を占める広さに相当し、「山形県の約328分の1はサクランボ園」という計算になります。この「都道府県面積に対するサクランボ結果樹面積の割合」も山形県が1位です。

・現在⽇本で最も栽培されている品種「佐藤錦」は⼭形県の佐藤栄助⽒(1867〜1950)が開発したものです。

・2020年に品種登録されたばかりの⼭形県オリジナル品種「やまがた紅王」(商標名︓やまがた紅王、品種名称︓⼭形C12号)では、⼭形県の果樹では初めてとなる「⽣産者登録制度」を導⼊しブランド化を推進しています。

2位:北海道

| 北海道 | 順位 | 数値 | 全国シェア |

|---|---|---|---|

| 生産量 | 2位 | 1,490 (t) | 9.3% |

| 結果樹面積 | 2位 | 495 (ha) | 11.5% |

・国産サクランボの生産量(収穫量)2位の産地、北海道の年間生産量は1,490 (t)で、全国シェアは9.3%です。

・結果樹面積は2位で、495 (ha)です。

⇒これは北海道全体の約0.067%を占める広さに相当し、「北海道の約1493分の1はサクランボ園」という計算になります。

・定番の「佐藤錦」のほか、明治時代に北海道の⼩樽市で発⾒された「北光」という品種も栽培されています。「北光」には「⽔⾨」という別名があり、道内では⽔⾨のほうの名前で呼ばれることが多いようです。

3位:山梨県

| 山梨 | 順位 | 数値 | 全国シェア |

|---|---|---|---|

| 生産量 | 3位 | 1,010 (t) | 6.3% |

| 結果樹面積 | 3位 | 299 (ha) | 6.9% |

・国産サクランボの生産量(収穫量)3位の産地、山梨県の年間生産量は1,010 (t)で、全国シェアは6.3%です。

・結果樹面積は3位で、299 (ha)です。

⇒これは山梨県全体の約0.008%を占める広さに相当し、「山梨県の約13224分の1はサクランボ園」という計算になります。

・定番の「佐藤錦」のほか、2015年に品種登録されたばかりの⼭梨県オリジナル品種「甲斐ルビー」(商標名︓甲斐ルビー、品種名称︓甲斐オウ果6)の栽培も始まっています。

国内生産量の推移

| 年次 | 全国 | 山形 | 北海道 | 山梨 | 秋田 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002年 | 21,200 | 15,500 | 1,580 | … | … | 4,120 |

| 2003年 | 19,300 | 14,000 | … | … | … | 5,300 |

| 2004年 | 16,400 | 10,800 | 1,290 | 1,540 | 219 | 2,551 |

| 2005年 | 19,100 | 13,200 | … | … | … | 5,900 |

| 2006年 | 20,800 | 14,900 | … | 1,350 | … | 4,550 |

| 2007年 | 16,600 | 11,100 | … | 1,500 | … | 4,000 |

| 2008年 | 17,000 | 12,000 | … | 1,270 | … | 3,730 |

| 2009年 | 16,600 | 12,000 | 1,650 | 999 | 349 | 1,602 |

| 2010年 | 19,700 | 14,300 | … | 1,260 | … | 4,140 |

| 2011年 | 20,400 | 15,600 | 1,230 | … | … | 3,570 |

| 2012年 | 17,800 | 13,200 | 1,540 | … | … | 3,060 |

| 2013年 | 18,100 | 13,500 | 1,410 | … | … | 3,190 |

| 2014年 | 19,000 | 14,500 | 1,430 | 1,190 | 364 | 1,516 |

| 2015年 | 18,100 | 13,200 | 1,950 | … | … | 2,950 |

| 2016年 | 19,800 | 15,000 | 1,550 | … | … | 3,250 |

| 2017年 | 19,100 | 14,500 | 1,520 | 1,170 | … | 1,910 |

| 2018年 | 18,100 | 14,200 | 923 | 1,080 | 413 | 1,484 |

| 2019年 | 16,100 | 11,900 | 1,490 | 1,010 | 399 | 1,301 |

・日本のサクランボの生産量は、ほぼ横ばいですが、わずかながら減少傾向にあります。

【参考資料について】

ランキング表やグラフ等(個別に出典または引用表記のあるものを除く)は、農林水産省・水産庁・総務省またはFAO(国際連合食糧農業機関)によるデータを再編集または一部加工し、食品データ館が作成したものです。